ВИВИАН ИТИН. ПРОЗА ПОЭТА

В 1922 году в сибирском городе Канске вышла в свет первая в советский период научно-фантастическая повесть “Страна Гонгури”. Ее автор, Вивиан Итин, популярный в 30-е годы литератор, писавший в разных жанрах (стихи, повести, пьесы, журнальные очерки), погиб в годы сталинских репрессий (1938).

Вивиан Азарьевич Итин родился 26 декабря 1893 года по ст. стилю (7 января 1894 г. по новому стилю) в губернском городе Уфа (ныне – столица Республики Башкортостан РФ) в семье адвоката Азария Александровича Итина.

Отец писателя, А. А. Итин (1859-1926), был известным в Уфе адвокатом. По неподтвержденным сведениям, его семья происходила из Белоруссии. Имел печатные труды, активно участвовал в общественной жизни города и благотворительности. По его инициативе в Уфе было открыто Коммерческое училище. Женившись, он купил дом с мезонином и садом (теперь улица Свердлова 69).

Мать, Зинаида Ивановна Короткова (1875-1942), происходила из купеческой семьи Коротковых, предки которых были вольноотпущенниками (бывшими крепостными) помешицы Алферьевой. В уфимской губернии такой помешицы не было.

Зинаида Ивановна была красивой и талантливой женщиной, играла в уфимском любительском театре в Уфе.

В семье Итиных было четверо детей: Валерий (1892-1942), Фаина (1893-1968), Вивиан (1894-1938) и Нина (1902-1998).

Если три из этих имен обычны в России, то имя Вивиан всегда вызывало дополнительные вопросы. На самом деле, в святцах оно идет непосредственно за именем Валерий. Поэтому, естественно, что второго мальчика в семье назвали этим именем.

Валерий Азарьевич Итин был хирургом. Учился в Казани. В советское время жил с семьей в Сталинграде. Мобилизованный, как хирург, погиб на транспорте “Сванетия”, который перевозил раненых и был потоплен фашистскими самолетами на пути из Севастополя в Сочи 17.4.1942 года. Валерий Азарьевич отдал свой спасательный пояс медицинской сестре, а сам утонул, как и многие другие. Оба его сына (Игорь и Святослав) также погибли во время Отечественной войны.

Фаина Азарьевна училась в Петербурге на бестужевских курсах, но затем вернулась в Уфу и жила с матерью.

Нина Азарьевна Итина, окончила биологический факультет Московского университета, стала доктором биологических наук, многолетней сотрудницей академика Л.А.Орбели. Пережила ленинградскую блокаду. После 80 лет писала стихи.

В возрасте 8 лет Вивиан заболел костным туберкулёзом. Длительное время его лечили в Крыму, в Алупке, в частном детском санатории доктора Изоргина. Мать часто жила с Вивианом в Алупке. Болезнь, практически, вылечили. Последние классы реального училища, дававшего более глубокие знания по точным наукам, чем гимназия, Вивиан заканчивал в Уфе.

Все эти события несомненно отразились на формировании его личности. Может быть, его склонность к мечтательности возникла и раньше: “.Сначала это пришло во время далёкого детства, когда я лежал с книжкой под головой в зелёной тени и стрекозы пели в небесной сини”. – писал Вивиан Азарьевич в “Стране Гонгури”. Эти ощущения отражены и в стихах:

Я был искателем чудес

Невероятных и прекрасных.

Для получения высшего образования Вивиан в 1912 году едет в Петербург. Год слушает лекции в Петербургском Психоневрологическом институте, возглавляемом В.М.Бехтеревым, основоположником русской экспериментальной психологии и знаменитым неврологом. Программа первого курса Бехтеревского института давала широкую подготовку по гуманитарным и естественным наукам. Фрагменты знаний работы мозга и физиологических механизмов сна и гипноза пригодились впоследствии при написании повести “Открытие Риэля”.

В 1913 году Вивиан поступает на юридический факультет Петроградского университета. Как в Психоневрологическом институте, так и на юридическом факультете, читал лекции правовед, проф. М.А.Рейснер. Михаил Андреевич выступал также с лекциями перед рабочей аудиторией.

Студентом Вивиан увлекся литературой, стал писать стихи и даже написал повесть “Открытие Риэля”, которую читал на заседаниях студенческого литературного кружка в 1915-1916 годах. Повесть студентам нравилась и Вивиан подготовил ее для печати. В 1917 году Лариса – дочь Михаила Андреевича Рейснера, впоследствии известная писательница, друг Вивиана с момента учебы в психоневрологическом Институте, отнесла рукопись в редакцию журнала “Летопись”, который редактировал А.М.Горький. Алексей Максимович повесть одобрил, принял в печать и пожелал встретиться с автором (“Две встречи с Максимом Горьким”, Сибирские огни, 1932, №11-12; Литературное наследство Сибири, 1969, т.1; сб. “Страна Гонгури”, Новосибирск, 1983). Однако, из-за революционных событий “Летопись” была закрыта, а рукопись пропала.

В это время любимый писатель Вивиана Итина – Г.Уэллс. М.А. Рейснер читал рабочим лекции о романе Г.Уэллса “Машина времени”. Профессора и студента объединяли романтические мечты о счастливом будущем человечества. В реальной жизни, после революции оба стали сотрудниками Наркомата юстиции и вместе с правительством в начале марта 1918 года переехали в Москву. Из Москвы Вивиан пишет Ларисе Рейснер в Петроград:

«16_3_918

Милая Лери –

Я не помню, когда мы виделись в последний раз. У Вас были очень далекие глаза и почему-то печальные и это казалось мне странным, так как юноши не верят Шопенгауэру, что счастья не бывает. Сегодня Екатерина Александровна сказала мне, что Вы больны, опасно больны и волны ее беспокойства передались мне и не утихают, как волны неаполитанской баркароллы в моем сознании и в Вашем. Екатерина Александровна сама такая бледная, такая озабоченная сновидениями жизни или тем, что они по необходимости преходящи, что стала совсем пассивной и утомленной, словно мир навсегда замкнулся красным, раздражающим коридором грязноватого отеля. Я спокоен, моя воля пламенеет больше, чем когда-либо, потому что я мало думаю о настоящей жизни, но я не знаю, как мне передать мое настроение. Будем выше. Ах, еще выше!

Я живу в прекрасном доме, среди сети переулков. Шестой этаж, дали полей, чистота, свет, тишина. Мы все любим большой покой и большие бури. Сейчас я культивирую то, что можно вспомнить только из Сыкун-Ту. Когда я бываю в Третьяковской галерее, я всегда открываю что-нибудь новое, никем незамеченное, но такое, после чего невозможно и скучно смотреть на другие картины.

Взор, ненасытный словно дух.

Тоску невероятных обладаний.

В Комиссариате всякие дрязги. В той Австралии, о которой мы так недавно мечтали, есть какие-то удивительные муравьи. Если разрезать насекомое на две части, то обе половинки начинают яростно сражаться друг с другом; так повторяется каждый раз, в течение получаса. Потом наступает смерть. Весь мир походит сейчас на такого муравья. Я страдаю только от одного.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Где бы мне найти друзей воодушевленных, одиноких или хотя бы только жадных, презирающих гнусное равенство! Что теперь говорят про людей? N – комиссар, Х – большевик, Z – контр.революционер. Это все; пусто.

Меня окружает скука. Впрочем, я не скучаю.

Я надеюсь, Вы скоро поправитесь и вернетесь, и мы будем встречаться. Целую Вашу руку.

Вивиан».

Летом 1918 года В. Итин едет в Уфу, повидаться с родителями. Из-за захвата Уфы 5 июля 1918 года частями Чехословацкого корпуса он не смог вернуться в Москву. Город был занят войсками адмирала Колчака. Оставаться в Уфе Вивиану, как сотруднику Наркомата юстиции советского правительства было опасно.

Он стал переводчиком одной из американских миссий, которая через Сибирь и Японию направлялась в США. В главе “Ананасы под березой” не оконченного романа «Конец страха» (Сибирские огни, 1933, №1-2), а также в «Стране Гонгури», есть описание миссии YMCA (The Young Men’s Christian Association) в Сибири.

“Они поступили переводчиками к группе секретарей YMCA, отправлявшихся в своей новенькой форме американских офицеров в Северную Азию”. – читаем мы в “Стране Гонгури”. “Они ехали проповедовать идеи креста и красного треугольника с помощью какао, сигареток и молитвенников. В сущности, это были славные ребята, обыкновенные путешественники от нечего делать, воспользовавшиеся богатым христианским союзом для своих целей. Всё их христианство сводилось, по традиции, к совместным молитвам по воскресеньям, во время которых они зевали, рассказывали анекдоты и курили манильские сигары. Когда янки были достаточно близко от границ, занятых войсками Республики Советов, переводчики покинули их без предупреждения.

Они торопились, но огненная завеса уже разделяла Сибирь от России. Тогда Гелий первый бросился в хаос первоначальной власти. Случайность: полтора года юридического факультета, сделали его членом революционного трибунала. Очень скоро стало безнадежно ясно, что борьба в Сибири против экспедиционных войск всего света и предателей всех сортов немыслима. Коммунистические отряды были разбиты и уходили в тайгу. С одним из них ушел Гелий”.

Так или иначе, ужасы гражданской войны В.Итин пережил:

И не понять не знавшим нашей боли,

Что значит мысль, возникшая на миг:

Ведь это я стою с винтовкой в поле,

Ведь это мой средь вьюги бьется крик!

О если бы не ряд потерянных

Друзей, встающий предо мной,

И длинный перечень расстрелянных,

Я б мог поверить в мир иной!

В 1920 г. В.А.Итин начал свою литературную деятельность в газете “Красноярский рабочий”, где редактировал “Бюллетень распоряжений” и литературный уголок “Цветы в тайге”. Там же были впервые напечатаны его стихи.

По партийной линии В.А.Итин был переведен на работу в город Канск. В Канске, в исполкоме, В.Итин был единственным человеком, учившимся в университете, поэтому его обязанности были разнообразны: он был завагитпропом, завполитпросветом, завуроста, редактором газеты и председателем товарищеского дисциплинарного суда!

В Канск ему переслали рукопись “Открытие Риэля”, которая сохранилась “чудесным образом”. Переработав рукопись, В.Итин напечатал на бумаге, принадлежащей газете “Канский крестьянин”, книжку под названием “Страна Гонгури” (Канск, 1922). Он писал в кинотеатре после сеансов при свете коптилки.

Я живу в кинотеатре

С пышным именем “Фурор”

Сплю, накрывшись старой картой,

С дыркой у Кавказских гор.

Первое издание “Страны Гонгури” сохранилось только в некоторых крупных библиотеках: С.-Петербург, Москва, Томск. Личный архив писателя, в котором мог быть экземпляр первоначального текста, был конфискован и уничтожен НКВД. В течение 18 лет, с 1938 по 1956 год, все произведения репрессированного автора были под запретом, не издавались и не выдавались в библиотеках. Вплоть до реабилитации имя его нигде не упоминалось.

“Открытие Риэля” (“Страна Гонгури”) переиздавалась много раз, как при жизни писателя (Сибирские огни, 1927, №1; Сб. “Высокий путь”, М.-Л., 1927), так и после его гибели и реабилитации в 1956 году: в Германии, (Берлин, 1980, 1981 и Гамбург, 1987, 1988),

Новосибирске (1983), Красноярске (1985) и в Канске (1994) по канскому варианту (1922) с названием “Страна Гонгури”. В изданиe 1927г. года автор внес ряд добавлений и изменений, которые не понравились А.М.Горькому.

Вышедшие в Германии сборники научной фантастики с произведениями русских классиков редактор и составитель книги Всеволод Ревич назвал «Die Entdeckung Riels» --«Открытие Риэля». Известный немецкий специалист по славянской научной фантастике – Эрик Симон, в статье «Стругацкие в политическом контексте» (Quarber Merkur, #93-94, 2001) написал о ранних произведениях научных фантастов, что наиболее важные из них -- «Открытие Риэля» Вивиана Итина (1922, 1927) и «Страна счастливых» Яна Ларри (1931).

В гипнотических грезах Гелий под именем Риэль путешествует по Стране Гонгури. Страна находится на неизвестной планете вне Солнечной системы. На этой планете одновременно существуют два общества. Одно организовано по типу коммуны. Все достижения великих умов принадлежат народу. Памятники ставят не людям, а выдающимся событиям. В другом обществе главное – это личность. Памятники ставят людям. Риэль, родившись в первом обществе, предпочитает жить и творить во втором. На первый взгляд кажется странной гибель Риэля. Он принял яд, после того, как герой этого общества уничтожил его машину, его изобретение, которое стоило ему огромных усилий. Возможно, он не перенес невозможности постижения Истины, а может быть -- отрицания и уничтожения главного достижения всей своей жизни.

Страна Гонгури – это мечта о будущем цивилизованном обществе, где техника так совершенна, энергия так избыточна, что основные интересы людей находятся вне материальных забот. Главное – это наука, искусство.

А.Ф.Бритиков, автор книги “Русский советский научно-фантастический роман” (Л., 1970), высоко оценил “Страну Гонгури”. Благоприятная критика появляется и в других изданиях и статьях: Е.Брандис и В.Дмитриевский “В мире фантастики и приключений”, Л., 1963; Л.Н. Мартынов «День поэзии» ,1963, «Золотой запас», 1981, «Черты сходства», 1982,

«Воздушные фрегаты», 1985, «Безумные корреспонденты» ( жур. «Арион» № 4, 2005г.), «Дар будущему» М. 2008г., В.Ревич, 1985 и др.

“Открытие Риэля” включено в обзоры научной фантастики на французском и испанском языках. В Абакане (Хакассия) длительное время существовал клуб любителей фантастики под названием “Страна Гонгури”. Основатель клуба – Владимир Иванович Борисов. В.И.Борисову принадлежит первый сайт в интернете, посвященный Вивиану Итину. В последнее время Вивиану Итину ряд статей посвятили Сергей Баймухаметов («Мечта о Полинезии»,Русский Базар,2007; «Сибирский Джек Лондон», Московская Правда, 2008), и Г.Прашкевич («Красный сфинкс», Новосибирск, 2009г.) и др.

Из Канска В.А.Итин переезжает в Новониколаевск (старое название Новосибирска). Он отказался от “номенклатурных” должностей, и до конца жизни связал свою судьбу с журналом “Сибирские огни” – литературно-художественным журналом, выходившим в свет в Новониколаевске с 1922 года, и с писательской организацией Западной Сибири.

В 1922 году В.А.Итин активно печатается в “Сибирских огнях”. В этом году опубликована пьеса “Власть”, много стихотворений и рецензий, в том числе рецензия на стихи расстрелянного чекистами поэта Н.С.Гумилева. “Значение Гумилева и его влияние на современников огромно. Его смерть и для революционной России остается глубокой трагедией”. В 1923 году “Сибирские огни” печатают антивоенную повесть “Урамбо”. Стихи выходят также отдельным сборником “Солнце сердца” (Новониколаевск, 1923).

Стихи В.А.Итина были переизданы лишь в 2007г. (Минск, «Книгосбор»).

Вивиана Итина называли собирателем литературных сил Сибири. Под его редакцией вышел поэтический сборник “Вьюжные дни” (Новониколаевск, 1925). В этот сборник, наряду с другими авторами, включены стихи молодого поэта Леонида Мартынова, который считал Вивиана Азарьевича одним из своих учителей и очень тепло отзывался о нем. В сборнике “День поэзии” за 1963 год Л.Н.Мартынов писал: “.час воскрешения Вивиана Итина, этого жестоко и бессмысленно погубленного в годы массовых репрессий поэта, настал. Пора по-настоящему воздать должное этому большому художнику слова. Вивиан Итин прежде всего поэт и даже вся его проза – это проза талантливого поэта, будь это даже полемические статьи по вопросам художественного творчества или по вопросам кораблевождения в полярных морях. Полёт поэта кончился трагически. Но осталась не горка праха, а книги. И всё это полно страсти, полно мысли”.

Жизнь была полна событиями, на которые В.Итин живо откликался. Развитие науки и техники, первые полёты на самолётах. Первый в Сибири гражданский самолёт “Сибревком” вел пилот Иеске. Вивиан Азарьевич летит с ним. На севере Ачинского округа – неисправность и посадка в тайге. Алтайцы называли самолёт “Каан-Кэрэдэ”, по имени волшебной птицы, которая в их сказаниях переносила людей из долины в долину через горы. Романтике этой встречи прошлого и настоящего посвящена повесть “Каан-Кэрэде”, впервые напечатанная в “Сибирских огнях” в 1926 году. В 1929 году, по сценарию, написанному автором, был снят фильм на ту же тему в Ленинграде. Лётчикам также посвящен рассказ “Люди” (1927г.).

В 1926 году, на Первом съезде сибирских писателей, В.А.Итина выбирают секретарем правления, в 1934 году – ответственным редактором “Сибирских огней” и председателем правления Западно-Сибирского объединения писателей, а также делегатом Первого Всесоюзного съезда писателей. Дважды ему присуждают краевую литературную премию им. А.М. Горького.

С 1926 года начинаются северные путешествия В. Итина в качестве журналиста и сотрудника Комсеверпути. Глубокое изучение истории мореплавания в арктических морях и перспектив развития экономики Сибири сделало его горячим сторонником морского варианта решения транспортной проблемы севера Сибири, сторонником Северного морского пути.

Летом 1926 года он участвовал в гидрографической экспедиции по исследованию Гыданского залива Карского моря.

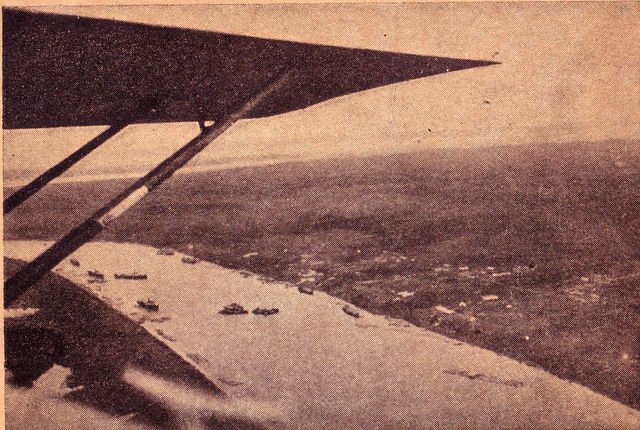

В 1929 году В.Итин совершил большое путешествие по западной части Северного морского пути, сибирским рекам и морям Европы. Пройдя по Оби на пароходе «Сибкрайком» от Новосибирска до Нового порта, а затем пересаживаясь с одного иностранного судна на другое (знание английского языка этому помогало) он дважды пересекает Карское море (Обь -- Югорский шар -- устье Енисея -- Игарка). После подробного знакомства с бурно растущей Игаркой (вплоть до фотографий с самолета), в третий раз пересекает Карское море от устья Енисея до Югорского шара, и оттуда на легендарном ледоколе «Красин» доходит до Ленинграда, через Баренцево, Норвежское, Северное и Балтийское моря.

В 1931 году В.А.Итин выступил с докладом “Северный морской путь” на Первом Восточно-Сибирском научно-исследовательском съезде в Иркутске, там же докладывал известный академик А.Е.Ферсман. На этом съезде Вивиан Азарьевич получил приглашение принять участие в предстоящем колымском рейсе из Владивостока. Он пошел в этот рейс на “Лейтенанте Шмидте” с капитаном Миловзоровым. “Лейтенант Шмидт” достигает устья Колымы и зимует, а В.Итин возвращается в Новосибирск сухопутным путем, передвигаясь на собаках и оленях.

По материалам северных путешествий написан ряд книг: “Морские пути Советской Арктики”, “Колебания ледовитости арктических морей СССР”, “Выход к морю” и др. Книги написаны на высоком научном уровне -- это сама жизнь, история, экономика, география и этнография. Очерки о путешествиях («Выход к морю») снабжены историческими справками. В них не только описаны и участвуют мужественные капитаны (В.И.Воронин, Н.И.Евгенов и др.), путешественник на велосипеде по арктической тундре – Глеб Травин, летчик Б.Г.Чухновский и другие интересные люди той эпохи, но приводятся экономические обоснования необходимости подобных рейсов (тогда еще надо было доказывать выгодность доставки грузов Северным морским путем, а не строительства железной дороги в зоне вечной мерзлоты). Памятником этой эпохе остались три паровоза, вмерзшие в тундру с именем Сталина на боках и описанные Александром Городницким («И вблизи, и вдали», М. 1991г.). Идея Северного морского пути победила.

Всё это требовало широких знаний, приобретаемых путём самообразования, достижения уровня подлинного учёного; это отмечено в очерке доктора географических наук С.Д.Лаппо, профессора МГУ, который сам много путешествовал, в том числе с известным полярником И.Д.Папаниным, и был знаком с В.А.Итиным по работе в Комсеверпути.

Под впечатлением рассказов моряков ледокола “Красин”, написана повесть “Белый кит”. В этой повести обобщен опыт разных полярных экспедиций. Один из героев повести, норвежский ученый и путешественник Нордаль, более всего напоминает знаменитого полярного исследователя Руала Амундсена, погибшего при попытке найти команду потерпевшего аварию дирижабля «Италия» в 1928г.

Вместе с тем в книге участвует и вполне реальный капитан В.И.Воронин, что сближает повесть с очерком. Впечатления от путешествий отразились и в стихах.

Известность. Интересная работа. Но было и другое: недружелюбная критика, часто отсутствие понимания, такта, борьба литературных течений, скрывающая борьбу за власть. и материальное благополучие.

Вивиан Итин был независимым и гордым человеком. В письме к А.М.Горькому звучат печальные слова о помехах в работе: «.Зависть, бюрократизм, глупость были, есть и не скоро переведутся. Литература всегда была ненавистна. Она причиняет беспокойство».

Он много читал, интересы его были разнообразны, ничем не занимался поверхностно. Ряд стихотворений и очерков связан с его научными интересами («Двойные звезды», «Драгоценные секунды» и др.):

Я только что прочел о книге Нернста.

Еще одна попытка светлого ума

Сказать: я – миг, но после тьмы

Вселенная, доказано, бессмертна.

И долго я внимательно следил

За превращеньем атомов и сил.

Путешествуя по Сибири, Вивиан Азарьевич видел, как много там сосланных и заключенных. В некоторых своих произведениях он упоминал о своих наблюдениях, как бы пытаясь обратить внимание на эти печальные факты. В то время большинство людей еще ничего не знало о масштабах сталинского террора.

В стихотворении “Скованный Прометей”, опубликованном в 1937 году (!), В.Итин писал:

Я только раб тирана олимпийца,

Прикованный к скале Кавказских гор,

И мой палач – пернатый кровопийца,

Опять на мне покоит хищный взор.

В 30-е годы популярность В.Итина, поддержка А.М.Горького, позволяла иногда печатать в “Сибирских огнях” кое-какие “вольности”. Московские цензоры были бдительнее.

В 1937 году была написана пьеса “Козел”. Новосибирский театр “Красный факел” принял пьесу к постановке, но репертком (цензура) пьесу не пропустил. Копия пьесы сохранилась в Москве, в Центральном Государственном литературном архиве, вместе с ответным письмом В.А. Итина. Пьеса так и не была опубликована.

Некоторые высказывания в произведениях Вивиана Азарьевича казались московским цензорам опасными и после смерти Сталина, и после восстановления В.А.Итина в правах члена Союза писателей.

Вивиан Азарьевич Итин был арестован 29 апреля 1938 года, обвинен в шпионаже в пользу Японии (теперь стало известно, что Новосибирский НКВД получил приказ из Москвы об усилении борьбы с японскими шпионами) и расстрелян 22 октября 1938 года в Новосибирске. Ему было всего 44 года! В 1956г. он был посмертно реабилитирован с формулировкой «за отсутствием состава преступления».

В.А.Итин был талантливым, образованным, честным и смелым человеком. Он попал под колесо истории, как и многие другие интеллигентные люди его времени. “Только убив самого художника”, – читаем мы в “Стране Гонгури”, – “мы навсегда убьем его творчество. Храм, разрушенный варварами, все еще живет в душе порабощенного народа, храм, разрушенный в душе художника, – погиб навеки”.

---------------------

В настоящем сборнике опубликованы произведения В.И.Итина не переиздававшиеся с 20-х – 30-х годов прошлого века или вошедшие в сборник «Страна Гонгури» 1983 г. с большими сокращениями. Они представляют интерес для современного читателя прежде всего как портрет эпохи. В ряде повестей и очерков широко использован автобиографический материал свидетеля и участника революционных и военных событий 1917 – 1920 гг., участника первых полетов в Сибири и освоения Северного морского пути. В некоторых случаях проза В.Итина – единственный источник биографических сведений о нем.

Помимо известной научно-фантастической повести «Страна Гонгури», в сборник включены произведения 1922-1933гг., посвященные событиям Первой мировой войны, революции и гражданской войны, антивоенная повесть «Урамбо» (1923г.), пьеса «Власть» (1922г.), повести «Сон Люцифера» и «Ананасы под березой» (1933г.). Эти две повести печатались в «Сибирских огнях» как главы не оконченного романа «Конец страха».

Огромные расстояния между центром и периферией, плохое состояние дорог требовали срочного развития авиации. Своей авиапромышленности не было, ее еще предстояло создать. В большей части страны никогда не видели самолета. Тем не менее, уже в середине 20-х годов начинаются дальние перелеты с пропагандистской и спортивной целями – пока на иностранных машинах, освоенных советскими летчиками.

Авиация давно привлекала внимание В.Итина – поэта: «Знак бесконечности», «Через океан». Теперь он активно включается в эту работу, участвует, в качестве корреспондента, в перелете самолета «Сибревком» на Алтае. Литературным результатом были повесть «Каан-Кэрэдэ» и рассказ «Люди» («Высокий путь»),1927г., включенный в настоящий сборник.

Участие в экспедициях Комсеверпути дало богатый материал для художественных произведений в стихах и прозе, публицистики и научных монографий по проблемам мореплавания в морях Северного ледовитого океана. Большая статья известного исследователя Арктики С.Д.Лаппо, встречавшегося с В.Итиным в период его активного участия в работе Комсеверпути, помещенная в начале сборника, интересна личной характеристикой писателя как ученого и полярного исследователя.

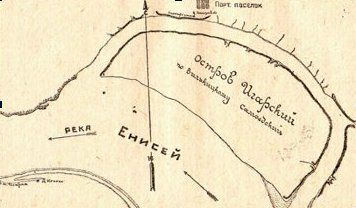

В сборник включены опубликованные в 1929 г. главы из не оконченного романа

«Чистый ветер» («Страна будущего» и «Енисей»), представляющие самостоятельные новеллы, и главы из книги очерков «Выход к морю» (1931, 1935 гг.), не вошедшие в сборник «Страна Гонгури» 1983 г.:

-- «Советская Мангазея», очерк об Игарке -- новом порте на Енисее;

-- «Город, где дождь лил сорок дней и сорок ночей, а воду покупали заграницей», очерк о Владивостоке, из которого В.Итин отплывал в очередной Колымский рейс 1931 года на судне «Лейтенант Шмидт»;

-- «Гибель «Чукотки», очерк об этом рейсе, во время которого шхуна «Чукотка» затонула, затертая льдами;

-- «Земля стала своей», о легендарном путешественнике-велосипедисте Глебе Травине, проехавшем и прошедшем вдоль всего побережья Северного ледовитого океана.

В сборник включена также глава «Нордаль» из повести «Белый кит».

В большой статье «Завоеватели Северного полюса», написанной сразу после завершения экспедиции первой полярной станции на плавающей льдине СП-1, в 1938 году, прослежена вся история многократных попыток достичь этой условной «вершины земного шара». Это была последняя статья Вивиана Итина .

«Драгоценные секунды» -- статья, написанная в 1936 году о международном лагере ученых под Омском, наблюдавших полное солнечное затмение 19 июня 1936г. Помимо описания самого уникального события, статья интересна рядом интервью с советскими и зарубежными астрономами. Большинство ведущих советских астрономов через несколько месяцев было арестовано по состряпанному НКВД «пулковскому делу» и репрессировано. Профессор ЛГУ И.Балановский, с которым разговаривал В.А. Итин, погиб в тюрьме.

В то же время зарубежные ученые, Т.Банахевич и Дж.Кэрролл, вместе с которыми Вивиан Азарьевич наблюдал затмение, успешно продолжали работать у себя на родине.

Печальным совпадением с солнечным затмением была смерть А.М.Горького (см. статью «Друг и учитель»).

«Сибирские огни» был вторым по времени начала выхода (1922г.) литературно – художественным журналом Советской России. А.М.Горький все время внимательно следил за литературными делами в Сибири и поддерживал журнал. Сохранилась переписка Горького и Итина, включенная в публицистический раздел сборника – 10 писем Итина и 2 письма Горького. Часть писем Горького, по-видимому, находилась в личном архиве В.Итина, конфискованном при аресте и не возвращенном.

В качестве заведующего отделом поэзии журнала, а затем и ответственного редактора, Вивиан Итин неоднократно выступал с докладами и в печати с подробным анализом литературного процесса в Сибири. В то время шли острые дискуссии о путях советской литературы, шла борьба с различными группировками писателей и критиков, пытающихся представить низкий уровень произведений в качестве «новой», «пролетарской» литературы. В сборнике представлены основные доклады и статьи В.Итина, выражающие его взгляды, а также оценку наиболее интересных произведений, печатавшихся в «Сибирских огнях»: «Поэты и критики» (1927), «10 лет «Сибирских огней» (1933), «Литература и критика» (1934) и «Литература советской Сибири» (1934).

Завершает сборник библиография основных произведений В.А.Итина.

Л.В.Итина, В.Е.Ямайкин

Составители сборника Л.В.Итина, В.Е.Ямайкин, И.В.Ямайкина искренне благодарят внука писателя А.В.Ямайкина за постоянную неоценимую помощь при подготовке этой книги.

Отец Вивиана – А.А.Итин

Мать Вивиана – З.И.Итина (Короткова). Портрет худ. Л.Н.Петухова.

Братья: Вивиан, Валерий и Александр Иванович Глазырин (двоюродный

брат, физик). 1926г.

Вивиан Итин – студент университета. Петроград.

Группа сибирских писателей; в центре – Лидия Сейфулина, справа от нее –

Вивиан Итин, Иван Ерошин. 1923г.

В.А.Итин с женой Агрипиной Ивановной и дочерью Ларисой. 1927г.

Вивиан Итин с молодыми поэтами Леонидом Мартыновым (слева) и

Н.Ановым. 1928г. (В.Вайнерман. «Три снимка с Мартыновым».

Из архива Н.В.Феоктистова).

Вивиан Итин в 1938г.

С.Д.Лаппо.

ПЕВЕЦ СЕВЕРНОГО МОРСКОГО ПУТИ

Сергей Дмитриевич Лаппо (1895 -- 1972) – доктор географических наук, полярный исследователь, участвовавший во многих арктических экспедициях, был помощником начальника Карских экспедиций. Его именем назван полуостров на севере Красноярского края.

В 1938г. С.Д. Лаппо возглавил Службу льда и погоды Арктического Института. Во время войны находил наиболее безопасные пути для транспортов, идущих в северные порты с Запада. С 1946г. руководил авиаразведкой моря Лаптевых. В 1950 году стал профессором МГУ.

С Вивианом Азарьевичем Итиным познакомился, работая в Комсеверпути в Новосибирске. Текст статьи Сергей Дмитриевич прислал для публикации Ларисе Вивиановне Итиной в г. Минск в 1971году.

Статья была отправлена в журнал «Сибирские огни» и опубликована, но в очень сокращенном виде. Так как каждая фраза этой статьи тесно связана с жизнью и деятельностью В.А.Итина и теми произведениями, которые включены в настоящий сборник прозы, мы решили повторить её публикацию.

С Вивианом Азарьевичем Итиным я встречался в г. Новосибирске, работал в «Комсеверпути» (1927-1930гг.). Мне было известно, что по профессии В.А.Итин -- писатель, но в то время не был знаком с его творчеством.

В 1926г. Вивиан Азарьевич (в дальнейшем В.А.) участвовал в гидрографической экспедиции на пароходе «Север» по обследованию Гыданского залива, расположенного между Обской губой и Енисейским заливом. Это первое арктическое плавание весьма отразилось на его дальнейшем творчестве. Арктические морские просторы с плавучими, грозными льдами, по-видимому, очаровали его поэтическую душу.

Во время плавания на пароходе «Север» В.А. подружился с моряками-гидрографами, увидел их увлекательный самоотверженный труд, в результате которого открывались и наносились на карту очертания, до того времени еще не известных, проливов, заливов, островов и полуостровов, а также выяснялся рельеф морского дна. Надо отметить, что морская карта Гыданского залива впервые была составлена в советское время.

Обыкновенно В.А. заходил в «Комсеверпуть» в рабочее время. Сколько раз я ни встречался с ним, он был, как казалось мне, всегда в хорошем настроении; но на его лице во время разговора часто появлялась снисходительная улыбка, при этом в прищуренных глазах светился огонек.

Меня смущала эта улыбка, может быть потому, что за ней скрывались далеко идущие мысли о перспективах нашей работы по освоению Северного морского пути, к которому все сибиряки относились с большим энтузиазмом.

Дальнейшее подтвердило, что мысли В.А. не ограничивались Обь-Енисейским севером. Он видел морской путь, как путь в океан, на запад и на восток от Обь-Енисейского залива. Об этом свидетельствуют труды В.А.Итина: «Выход к морю» (1931г.), «Восточный вариант» (1932 г.), «Морские пути Советской Арктики» (1933г.), «Колебания ледовитости арктических морей СССР» (1936 г.) и др.

Труды Вивиана Азарьевича относятся ко времени, когда арктические моря еще не были изучены (этого нельзя забывать). Они поражают, одновременно с литературной образностью, проницательностью и правдивостью описания природных условий полярных навигаций.

Очерки «Обь-океан» и «Восточный вариант», вышедшие во втором издании в 1935г. под общим названием «Выход к морю», написаны в результате участия Вивиана Азарьевича в Карской экспедиции в 1929г. и в экспедиции из Владивостока в устье реки Колымы в 1931 году. В.А. Итин участвовал в этих экспедициях не как посторонний наблюдатель – корреспондент и писатель, а как бы хозяин, непосредственно заинтересованный в успехе предприятия и болеющий за него, наблюдающий за всем и видящий положительные и отрицательные стороны.

Отправляясь в плавание по Северному морскому пути, В.А. предварительно изучил историю арктических экспедиций, обращая внимание на состояние льдов. Благодаря этому во время арктического плавания В.А. легко мог ориентироваться в окружающей обстановке и находить общий язык с моряками и полярниками.

Составив определенное представление о Северном морском пути, В.А. хотел убедиться в правильности самой его идеи и самому лично ознакомиться с условиями арктического плавания.

«В 1929 году я выехал из Новосибирска вниз по Оби с тем, чтобы дойти Северным морским путем до Ленинграда с ледоколом «Красин» и, таким образом, на деле ознакомиться с ходом Карской экспедиции», пишет Вивиан Азарьевич в начале своих очерков «Обь-океан» (В.А.Итин, «Выход к морю». Новосибирск,1935г., стр. 10).

----------------

Воображение В.А. рисовало в будущем -- плакат на белой переборке дебаркадера в Новосибирске. Плакат будет говорить об условиях пассажирского сообщения с портами Западной Европы по Северному морскому пути. Реальность своей мечты он доказал.

Из Новосибирска по Оби и Обской губе до бухты Новый порт, В.А. совершает путь на теплоходе «Сибкрайком», с гружеными лихтерами на буксире. Из бухты Новый порт через Карское море до Югорского Шара В.А. плывет на старом английском угольщике «Сингльтон абби» с грузом волокна, пихтового масла и другим сибирским экспортом. Затем, после пребывания на Югорском Шаре, В.А. отправляется на норвежском пароходе «Рендаль» в Игарку, где участвует в полете с Б.Г. Чухновским, чтобы сфотографировать порт; в тот год началось строительство этого нового арктического города и порта.

27-го сентября на пароходе «Рендаль» В.А. в третий раз совершает путь через западную часть Карского моря в Югорский Шар, откуда на ледоколе «Красин» 5-го октября отправляется в Ленинград через Баренцево, Норвежское, Северное и Балтийское моря.

В.А. заканчивает очерки своего плавания следующими словами: «Путешествие Новосибирск -- Ленинград, первое в истории, закончилось». Этими словами В.А. как бы хотел обратить внимание читателей на правильность своей идеи, не на словах, а на деле, о возможности морских пассажирских сообщений из Сибири в западные порты.

После плавания по Оби и Карскому морю, посещения бухты Новый порт и Игарки, В.А. посылает из Югорского Шара с ледокола «Красин» радиограмму в Новосибирск: «пытаюсь запечатлеть на маленьком клочке бумаги все свои жаркие мысли». А жарких мыслей у него было действительно много, как у пытливого наблюдателя, вникавшего во все дела Северного морского пути.

Подтверждая возможность и необходимость крупных морских операций Северным морским путем, В.А. призывает с настойчивостью готовиться к тяжелым ледовым годам; обращает внимание на недостатки ледовой авиаразведки (Карская экспедиция в 1929 году имела всего один пригодный для ледовой разведки самолет), на необходимость использования судов с ледовым креплением корпуса, на желательность возможно большего использования советских судов, на необходимость технического оборудования бухты Новый порт, где «… с одной стороны много кораблей, а с другой… кустарной работы…». Кстати сказать, в бухте Новый порт в Обской губе открыто крупное месторождение подземного газа и нефти, что поднимает её экономическое значение, как морского порта в устье реки Оби.

В очерках «Обь – Океан», описывающих различные картины Карской экспедиции, включая рабское положение матросов на английских торговых судах, находит место и юмор. Особенно это относится к рассказам о пребывании в кают-компании английского и норвежского пароходов.

Наш ледокол «Красин» В.А. в шутку называет «углесжирателем» за то громадное количество угля (во время хода около 100 тонн в сутки), которое сжигалось в его топках.

В море, когда вы пересекаете большие морские просторы и переходите от берегов одной страны к берегам другой, как-то шире представляется земной шар. Естественно, что морское плавание не могло не вызвать у В.А. поэтических чувств. Так на пароходе «Рендаль» при подходе к острову Диксон, свои впечатления В.А. выражает в стихах:

…Пройдя рекою и веками,

Мы выйдем на оленьи мхи…

"Карга-Урек","Ефремов Камень"--

Вот музыка имен моих.

Там, в промежуток вечных бурь,

Ведут веселую игру

Вокруг задумчивой стамухи

Большие быстрые белухи.

И там, где трупом лег "Вайгач",

Я видел, набивая трубку,--

Большой медведь умчался вскачь

И скрылся в штурманскую рубку.

…………………………………

Поэтической душе В.А. не могло не понравиться море, хотя во время плавания на

«Сингльтон абби» в Карском море и на «Красине» в Баренцевом море ему пришлось перенести многодневный шторм. Во время шторма крен на ледоколе «Красин» достигал 35 градусов. В Карском море В.А. записал: «Мы идем не видя берегов. Вокруг расстилается свободное тёмнозелёное море. Прекрасное море! Я люблю его потому, что оно требует знания, отваги и опыта» (стр.39).

Плаванием из Новосибирска в Ленинград не заканчивается знакомство В.А. с Северным морским путем. Его интересует Северный морской путь на всем его протяжении. После участия в Первом Восточно-сибирском научно-исследовательском съезде, который проходил весной 1931 года в Иркутске, В. А. Итин отправляется во Владивосток для участия в морской экспедиции в устье реки Колымы. Эти экспедиции получили название «Колымских рейсов».

В 1931 году на Колыму направлялась шхуна «Чукотка», пароход «Колыма» и пароход «Лейтенант Шмидт», причем последний впервые шел Северным морским путем, хотя не имел никаких приспособлений для ледового плавания. Успешность плавания рассчитывалась на опытность капитана Павла Георгиевича Миловзорова, имя которого вошло в историю освоения Северного морского пути.

Надо сказать, что участок пути от Берингова пролива до устья Колымы, через Чукотское и Восточно-сибирское моря является весьма ледовитым: под действием северных ветров здесь мощные полярные льды подходят к самому берегу, препятствуя плаванию судов. Поэтому рейсы из Владивостока в Колыму часто оканчивались зимовкой судов у северных берегов Чукотки. Достаточно вспомнить, что здесь зазимовала «Вега» экспедиции Норденшельда, «Мод» Амундсена и здесь был раздавлен наш «Челюскин».

В первых числах июля на пароходе «Лейтенант Шмидт», поместясь в командирской столовой, В.А. Итин отправляется в Колымский рейс, перенося все тяготы сурового плавания вместе с командиром и командой.

С трудом, пробираясь сквозь льды и взрывая аммоналом ледяные перемычки, через два месяца от начала плавания, в начале сентября «Лейтенант Шмидт» достиг реки Колымы, и, из-за позднего времени, остался зимовать в Чаунской губе. Отсюда В.А. возвратился в Новосибирск сухопутной дорогой, передвигаясь по Чукотке и Якутии на собаках и оленях.

Плавание из Владивостока в Колыму В.А. описывает в очерках «Восточный вариант», сочетая историю и действительность с присущим ему мастерством.

И здесь – на востоке, в водах Тихого океана, В.А. выражает любовь к морю, не страшась сурового плавания. «Море, так сказать, сплошная дорога. Иди куда хочешь… Я люблю море, а еще больше морскую жизнь. Корабль – это ударная бригада. Всё на нем чётко, ясно, выверено» (стр.136)

Суда Колымского рейса, в том числе пароход «Лейтенант Шмидт», были загружены самыми разнообразными хозяйственными грузами. Их палубы загромождали строительные материалы, бочки с горючим, большие кунгасы для выгрузки имущества на берег. Кроме того, на судах ехали пассажиры, в том числе семейные – с женами и детьми, для которых не было соответствующих помещений.

Плавание в Колыму осложнялось отсутствием ледовой разведки, обслуживания ледоколом, а также отсутствием навигационного ограждения и гидрометеорологической службы. Единственным средством выбора пути среди плавучих льдов служило «воронье гнездо» -- бочка на мачте, откуда капитан управлял судном.

В.А. интересовался не только условиями плавания по Северному морскому пути, но также широким кругом вопросов, включая историю и экономику народов Крайнего Севера. На фактории в Уелене В.А. поражает разнообразие и высокое качество изготовленной чукчами обуви из нерпичей кожи, которая «могла бы найти отличный сбыт на всех наших промыслах, рыбалках, сплавах…», и на сделанные чукчами фигурки из моржовой кости.

В Уелене В.А. неожиданно встречает оригинального путешественника вокруг света на велосипеде – Глеба Травина.

Освоение Северного морского пути В.А. считал делом воли, упорства и организованности, поэтому героическое путешествие Глеба Травина из Архангельска до Уелена, по всему побережью Северного морского пути, было особенно ему по душе.

В.А.Итин рассказывает об отдельных моментах этого путешествия и рисует его героя, который «представлял из себя парня в легких полуботинках, шерстяных чулках, рейтузах, кожаной куртке с воротником, а на голове, вместо шапки, копна волос и лаковый козырек, на ремешке, чтобы пряди не лезли в глаза.» ( стр.167)…

…В 1931 году у северных берегов Чукотки было много льдов. Суда с трудом продвигались, лавируя между льдами. В середине между Беринговым проливом и устьем Колымы около мыса Рыркарпий (он же Северный, а теперь мыс Шмидта) лёд был особенно сплочен. Пытаясь пройти вперед, шхуна «Чукотка» была раздавлена льдом. Экипаж шхуны по льду частично перешел на пароход «Колыма», частично на пароход «Лейтенант Шмидт». В.А. был свидетелем этой арктической трагедии и рассказывает о ней в своих очерках.

«Я и сейчас ясно вижу эти мерцающие льды, навсегда оставшиеся в памяти. Среди белых полей глаз невольно искал высокие мачты «Чукотки»… Но вместо красавицы- шхуны на карте остался только маленький крестик» (стр.224) -- так переживал В.А. гибель этого корабля.

Во время стоянки у мыса Рыркарпий в ожидании, когда южный ветер отгонит льды, В.А.Итин предложил выгрузить на берег и установить радиостанцию, которая находилась среди колымских грузов на пароходе «Лейтенант Шмидт». В.А. отлично понимал важное значение радиостанции на мысе Рыркарпий (Шмидта) для наблюдений и извещения судов о состоянии льдов и погоды. Мыс Рыркарпий поднимается высоко над морем, оканчивается двумя обрывистыми утесами. Предложение В.А. было принято и так появилась новая радиостанция, очень важная для навигации по Северному морскому пути, в чем несомненная заслуга В.А. Сейчас там расположился радиоцентр, с мощной аппаратурой.

Муза не покидала В.А. и в томительные дни вынужденной стоянки у мыса Рыркарпий.

Я иду по берегу Полярного моря.

Великие льды преградили нам путь,

С вершины Рыркарпия бел и недвижен

Пролив Лонга.

Я иду по берегу Полярного моря.

Льды надвинулись к самым моим ногам,

И даже дно морское замерзло.

Год тяжелый, лёд.

Южный ветер, подуй!

Вот когда моряки просят шторма!

Но ветер спит.

(стр. 228).

Только в конце августа у северных берегов Чукотки лёд разредился и в начале сентября «Лейтенант Шмидт» осторожно подошел к песчаным косам Колымы.

Очерки «Обь-Океан» и «Восточный вариант» дают картины Северного морского пути на двух его крайних участках, различных по своим физико-географическим особенностям – гидрографии, режиму ветров и характеру морского льда.

Очерки с исключительной правдивостью, без всякой экзотики, рисуют Северный морской путь и рассказывают о скромной работе советских моряков в первый период освоения Арктики. В очерках мы получаем полное представление об организации плавания по Северному морскому пути в то время.

В.А. метко подмечает черты руководителей арктических экспедиций –- гидрографа Евгенова, капитанов Черткова, Сорокина, Миловзорова, Сергеевского, лётчика Чухновского и других. В.А. разделяет обиду дальневосточных моряков о том, что мало кто знает о трудных ледовых походах в Колыму на слабых грузовых судах через Чукотское и Восточносибирское моря, в то время как каждый поход на Землю Франца Иосифа и в Карское море освещается в печати, окружается вниманием. В конце 20-х годов в Москве появилось учреждение под названием «Комиссия содействия сооружения Великого Северного пути», которое возглавлял инженер И.М.Воблый; идейным вдохновителем его был художник Борисов, совершивший в свое время неудачное плавание к Новой Земле. Работники комиссии пропагандировали в печати постройку Северной железной дороги от Мурманска до Тихого океана и при этом всячески старались дискриминировать Северный морской путь.

Необоснованная дискриминация Северного морского пути, с одной стороны, и экономическая необоснованность строительства Северной железной дороги в пустынных областях севера в условиях сурового климата и вечной мерзлоты – с другой, вынудили В.А. выступить с возражениями сначала в прессе, а потом выпустить экономико-географический обзор – « Морские пути Советской Арктики» (Изд-во Советская Азия, М.,1933 год). В этом обзоре В.А.Итин рассматривает особенности состояния льдов в навигационное время на отдельных участках Северного морского пути и намечает наиболее рациональное направление грузопотоков. Подмечая оппозицию в состоянии льдов, с одной стороны, в Карском море, с другой – в Чукотском, объясняющуюся различными гидрографическими и гидрометеорологическими условиями, В.А. Итин делает из этого наблюдения научные и практические выводы об известной закономерности в изменчивости ледовитости арктических морей и возможности планирования перевозок, в зависимости от состояния льдов на отдельных участках пути.

В.А. говорит о выгодности сквозного плавания по Северному морскому пути не только с запада на восток, но и в обратном направлении, о желательности плавания в устье Лены с запада, о необходимости создания флота на арктических реках (Хатанга, Оленек и др.), о рациональности смешанных перевозок река-море, об использовании пути по реке Лене и т.д. «Надо планировать не рейсы в Лену, а рейсы из Лены к устью соседних рек – Хатанга, Анабара, Оленек, Яна, Индигирка и Колыма».

Все эти положения, высказанные В.А.Итиным 35 лет тому назад, когда еще большая часть Северного морского пути не была изучена и освоена в отношении навигации, нашли подтверждение в жизни. Плавание в устье Лены с запада через пролив Вилькицкого и смешанные грузоперевозки рекой и морем теперь сделались обычным делом. В арктическом морском порту Тикси, численность населения которого теперь достигает 5 тысяч, находится специальное каботажное пароходство для перевозки грузов из устья Лены на запад до Хатанги и на восток до Колымы.

После сооружения железной дороги от Тайшета до Усть-Кута (Осетрово), использование реки Лены приобрело особенно большое значение: в настоящее время из Западной и Восточной Сибири по реке Лене отправляются все грузы, предназначенные для Тикси и других арктических портов.

Увлекаясь проблемой Северного морского пути, В.А. пишет чисто научно-исследовательскую работу: «Колебания ледовитости арктических морей СССР» (Н.Сибирцев и В.Итин «Северный морской путь и Карские экспедиции». Зап.-Сиб.изд-во, Новосибирск, 1936г.).

Эта работа, одна из первых по данной теме, до сих пор имеет актуальное значение. В основу исследования положены данные о состоянии льдов в Карском и Чукотском морях с 1900 по 1934 год. В то время систематических наблюдений над льдами арктических морей еще не было и материалы приходилось собирать по различным русским и иностранным источникам.

Придавая большое научное и практическое значение вопросу изменчивости ледовитости арктических морей, в начале работы В.А.Итин пишет: «Изучение причин изменчивости ледовитости полярных морей, является одной из самых увлекательных задач советской науки в Арктике… Установление закономерностей и связей между явлениями в этой области приобретает глубокое практическое значение не только как путь для правильных долгосрочных предсказаний состояния льда, с целью обеспечения успеха полярной навигации, но и для службы погоды в целом».

Как известно, в настоящее время Арктическим Институтом создана целая наука по долгосрочному прогнозированию состояния погоды и льда на арктических морях, которая легла в основу освоения Северного морского пути. В то же время В.А. понимал, что плавание по Северному морскому пути исторически «развивалось или прекращалось под влиянием экономических и политических причин, а не в зависимости от состояния льдов», и что использование Северного морского пути в экономических целях не имеет прямого отношения к состоянию льдов моря: главную роль здесь играют «исскуство мореплавания и настойчивость организаторов»… Полезность этих выводов В.А. Итина не теряет своего значения до сих пор…

…На фоне, приведенной выше, краткой исторической справки можно видеть, что Вивиан Азарьевич Итин, постоянный сотрудник журнала «Сибирские огни» с 1922 по 1938 год, был действительно одним из первых советских корреспондентов и писателей, совершивших плавание Северным морским путем и посвятивших этой прблеме свои труды. Можно сказать, что Вивиан Азарьевич, так сказать, проложил Северный морской путь в литературе, на заре освоения этого пути советским народом и в этом его большая заслуга.

Заканчивая свои воспоминания о В.А.Итине, хотелось бы пожелать, чтобы его очерки, которые и сейчас читаются с большим интересом, были переизданы.

----------------------------------------------------

СТРАНА ГОНГУРИ

От издательства

Меняются и умирают государства, умирает мораль, исчезают без следа религии, ископаемыми чудовищами кажутся древние системы права, но искусство остается. Настанет время, когда будут сданы в музей все нормы этики, сковывающие людские стада, коммуны и государства, но красота не перестанет заполнять сознания.

Творец, поэт и художник, воплощающий «бесконечное в конечном», отражает лишь великую потребность народов и общественных классов запечатлеть свои бури, радости и страдания в нетленных формах. И так велико это стремление, что искусство возникает даже в самой гибельной для него среде. Песнь рождается среди звериного рева битвы, эскимос и кафр, после утомительной охоты, одинаково стараются воплотить в камне или дереве свое представление о великом Умкулумк улу.

Искусство никогда не было независимым, свободным и потому высший его расцвет еще впереди. Оно гибло в лицемерном «свете» царского Петербурга, на чердаках Парижа, в тумане Лондона, в торгашестве Америки. Вспомните Пушкина, Берлиоза, Эдгара По, десятки других! Но и теперь, когда нет прежних цепей, мы сдавлены другим чудовищем — материальной нуждой.

И все-таки искусство должно существовать и передаваться другим. Мы отдаем художественному творчеству немногие ночные часы, так как прежде чем украшать дворец нового Мира, надо его построить, но мы должны быть готовы к тому периоду, когда это украшение станет главной задачей жизни.

В наше время столкновения двух миров, отчаянной войны за коммунизм против капиталистического произвола, когда все внимание поглощается этой гигантской битвой, особенное внимание мы должны отдать тому роману, где автор сквозь дым повседневности различает видения грядущего строя. «Откуда же было в такой стране начать социалистическую революцию без фантазеров», — говорит тов. Ленин, учитывая роль страстной мечты о «Стране Грез» в борьбе передового авангарда пролетариата с могущественной буржуазией всего мира. Чтобы бестрепетно умирать во имя светозарного идеала, надо не только ненавидеть прошлое, но и представлять себе ясно конечную цель. Такое представление может дать только искусство.

«Страна Гонгури» написана еще в 1917 году! Осенью 1917 года эта фантастическая повесть т. Итина была одобрена и принята М. Горьким для журнала «Летопись» под другим названием «Открытие Риэля», но не была напечатана ввиду закрытия журнала. Впоследствии автор вновь значительно поработал над ней. Издавая в настоящее время эту небольшую книжку, Государственное издательство надеется, что ее высокие переживания дадут читателю радостный отдых и новый импульс энергии на тяжелом пути в Страну Будущего.

Канск-Енисейский. Январь, 1922 год.

I.

Тюрьма была переполнена. В одиночки запирали по нескольку человек. В самой тесной клетке третьего этажа, где в коридорах все время дежурил военный караул, жили двое. Один был молод, другой казался стариком, но путь, отделявший юношу от смерти, был гораздо короче. Он был пойман с оружием в руках. Его дни были сочтены. Старик, когда-то известный врач, тоже обвинялся в большевизме, но в то время играли в законность и демократию, необходимо было разыскать какое-нибудь преступление, чтобы его повесить; поэтому в его прошлом упорно рылась следственная комиссия.

Молодой человек стоял на нарах и, прижав лицо к решетке, смотрел в лунный сумрак летней ночи. Низкие хвойные горы чернели на горизонте. Под ними стремилась огромная река, сиявшая серебряной чешуей. В последние ночи воображение пленника было особенно ярко. Он верил в теории, по которым человек, когда умирал, был мертв, но громадный оптимизм его молодости не допускал смерти. Расстрел представлялся ему звуковым взрывом, виселица — радужными кругами в глазах. Остальное было также нереально, как тюрьма, поглощенная его воспоминаниями и грезами.

Лунное отражение раздвинуло горы до горизонта. Пред ним беззвучно вздымались ровные волны теплого океана, покачивая огромную лодку. Он лежал на корме, разбитый дневной работой, но ему было хорошо от выпитого вина. Рядом двое китайцев, таких же носильщиков, как и он, ссорились из-за украденной рыбы. Он смотрел то на живой путь луны в океане, то на отражения разноцветных огней гавани, отелей и кабаков. Он мечтал, убаюканный ритмом волн и вздохами нежного бриза, которым никогда нельзя было надышаться. Зловонный чудовищный город исчез. Банановые рощи выросли на берегу. Чудесная набережная охватила бухту и, как сон, по ее извивам вознеслись невиданные здания. Он так углубился в свои видения, что незаметно, едва слышно, проговорил, наполняя камеру певучим размером:

— Страна, где все другое,

Страна моей Гонгури .

Врач, читавший полулежа у восковой свечки какую-то рукопись, внезапно приподнялся.

— Страна Гонгури, — сказал он. — Я только что прочел это название в твоей тетрадке, Гелий . Здесь больше мистики, чем географии.

— Страна Гонгури, — повторил Гелий, стараясь очнуться.

Он замолчал снова.

Врач взял рукопись, перевернул страницу и стал медленно читать стихи Гелия, иногда задумываясь на минуту в конце строфы.

-- В снегах певучих жестокой столицы

Всегда один блуждал я без цели

С душой перелетной пойманной птицы,

Когда другие на юг улетели.

И мир был жесток, как жестокий холод.

И вились дымы-драконы в лазури.

И скалил зубы безжалостный голод.

А я вспоминал о Стране Гонгури.

И все казалось, что фата-моргана ¹

Все эти зданья и арки пред мною,

Что все, как «дым пред лицом урагана»,

Исчезнет внезапно, ставши мечтою.

Здесь не было снов, но тайн было много

И в безднах духа та нега светила —

Любовь бессмертная мира иного,

Что движет солнце и все светила.

— Это написано очень давно, — сказал Гелий, — еще когда я был студентом в Петербурге.

--- Тем более, — сказал врач, — почему ты никогда не говорил мне о Гонгури?

Тень Гелия задвигалась на переплетах решетки и тотчас же вслед ей грохнул тяжелый выстрел. Рикошет пули наполнил одиночку резким злым воем и мгновенно затих, щелкнув в углу.

— Упражняются, сволочи!

Гелий спрыгнул с нар и подошел к свету.

— Как бы вырваться отсюда! — невольно пробормотал он, сжав кулаки.

Его лицо трепетало.

Ему было 24 года. На вид ему было больше. Его бронзовое лицо с признаками непоправимого.истощения покрылось тем туманно-матовым налетом, какой может дать только тюрьма. Левый висок был рассечен, на руке не хватало двух пальцев и неизвестно сколько шрамов скрывала одежда, но жизнь и сила бились в нем, как дикий зверь в капкане. Врач прижимал руку к груди. Гелий заметил это и вдруг ласково улыбнулся.

— Что, испугался, старина? — спросил он, касаясь плеча друга.

— Я просил тебя, — сказал тот, немного задыхаясь, — не подходить к окну. Вчера поставили казачий караул.

— Что ж, доктор, неожиданность — лучше, — ответил Гелий. — У меня нет иллюзий. Это ты говоришь: «Они не посмеют», но они только выжидают момент и все представители всех культурных народов мира при всех белых армиях будут молчать, как всегда. Когда я не мечтаю, у меня нет иллюзий. Я пережил тысячи приключений, не меньше тебя, старина, но теперь у меня предчувствие, что. Впрочем. — Гелий быстро вскинул голову: — ты хотел спросить меня о чем-то? Гонгури. Да, сейчас, пожалуй, .действительно пора заняться самыми индивидуальными переживаниями.

Гелий замолчал. Старик, потрясенный и ослабевший, молчал тоже. Потом Гелий продолжал, стараясь заставить его забыть случившееся.

— Я никому не говорил об этом. Ты знаешь, я не люблю членов партии. Я знаю, что они необходимы в эпоху борьбы и армий и что они хорошие боевые товарищи, но я не люблю их. Тебя, как друга, я узнал недавно. В сущности говоря, тут не о чем рассказывать. Сначала это пришло во время далекого детства, когда я лежал с книжкой под головой в зеленой тени и стрекозы пели в небесной сини. Потом всего яснее это повторилось на берегу Индийского океана, незадолго перед тем, как мы встретились. Иногда я курил опиум, стараясь убить время, и каждый раз мне снилось, что так называемый действительный мир становится неясным мелькающим вихрем частиц, исчезая в безмерных пространствах, пока вдруг не наступал момент, когда бессмертный дух забывает тело. И тогда, сперва словно отвлеченная гипотеза, а потом как незыблемая истина являлся мне бледный намек о Стране Гонгури. Но не только в кабаках, — в дни, когда я бывал совсем трезв и голоден и дремал от усталости, во мне возникала уверенность, что я вдруг переходил в совсем другой мир, я жил там и действовал, но когда просыпался, помнил все очень смутно. Однажды, еще на севере, я испытал глубокий экстаз, стоивший мне большой потери сил, и после того я запомнил имя женщины. Ее звали Гонгури. На океане это повторялось чаще. Словом, Страна Гонгури — навязчивые сны с необыкновенным тоном реальности. Вот и все. Все это, конечно, имеет свои научные объяснения, доктор. Дайте прикурить.

— Да, можно всему найти научные объяснения, — подтвердил врач. Затем, после долгой тишины, нарушаемой бредом тюремных окриков, пока Гелий курил, нервно глотая дым, он очень тихо и очень сосредоточенно произнес: «Гелий, хочешь вернуться в Страну Гонгури?»

Гелий встал. Он сначала удивился, потом нахмурился.

— Злая шутка, — пробормотал он. — Мечтать и откровенничать — слабость, но.

Раздался новый выстрел, потом длинный страшный крик.

— На этот раз прямо в цель,— сказал Гелий. — Говорят, они получают по сто рублей за каждую удачу.

Вдруг он вскрикнул и бросился к окну.

— Гелий, Гелий! — закричал врач, ловя его руку, — я совсем не шутил, я говорил серьезно. Сядь!

— Во имя того, что у нас нет бога, доктор, дай мне покончить со всем этим, — я не могу больше! — ответил юноша.

— Что ты хочешь сделать?

Рука Гелия ослабела, он вернулся и сел на нары, прислушиваясь к внезапной тишине.

— Ты говорил, — продолжал врач, пытаясь заинтересовать его прежней темой, — что ты жил в Стране Гонгури. Что было, то есть. Что такое время? Нелепость. Почему бы нам не восторжествовать над нелепостью?

— Ну, ты изобрел «Машину Времени», — усмехнулся Гелий, привычным усилием воли подавив пережитое волнение.

— Да, — ответил врач, ободренный его вниманием. — Только не думай, что я сошел с ума. Торжество над временем вовсе не утопия и я докажу это. Мы постоянно нарушаем его законы во сне. Наука зарегистрировала множество случаев, когда самые сложные сновидения протекали параллельно с ничтожным смещением часовой стрелки. Я сам испытал нечто подобное во время опытов с одурманивающими ядами и теперь не сомневаюсь даже в семилетнем сне Магомета ², восхищенного Аллахом до семи небес, начавшимся, когда опрокинулся кувшин с водою и кончившимся, когда вода еще не успела вытечь из него. Однако обыкновенный сон не годится для наших целей. Он слишком нестроен; его режиссер вечно путает сцены. Гипнотический сон всего более подходит для нас.

— Гипнотический сон? — повторил Гелий.Он действительно заинтересовался.

— Да. Впрочем, не следует уподоблять гипнотизм сну. В некоторых стадиях гипноза самое тусклое сознание может расцвесть волшебным цветком. Один мой пациент производил впечатление гения своими экстатическими импровизациями, хотя в обыкновенной жизни это был бездарнейший писака.

— Может быть, он повторял чужие стихи, — заметил Гелий с еще неисчезнувшей иронией.

— Все равно, — ответил врач, — наяву я не слышал от него ничего подобного. Он обладал нечеловеческой памятью. Он мог воспроизвести все ничтожные факты своей жизни, все мимолетные происшествия, мог стать совершенным ребенком и чем-то еще ниже, до страшного сходства всех особенностей психики, до возвращения первобытных темных инстинктов. Другой, совсем калека, профессор, высохший, как Момзен ³, погружался в другую индивидуальность, чуждую его нормальному Я. Он был великим воином, настоящим Ганнибалом, сыном Гамилькара! ⁴Он вел свои войска через Альпы, ледяной ветер жег его загорелое лицо, его боевые слоны гибли от холода, но его несломимая воля все сильнее пламенела от испытаний и его глаза сияли, как пожары двух городов. Он спускался в Италийские долины под ржание коней нумидийцев ⁵ и мерный стон мечей, бьющихся о щиты. Так он рассказывал, клянусь болотом!

— Сны. лучше жизни, — проговорил Гелий, как бы задавая тему элегантного спора.

— Это более чем сны! — возразил врач, пристально глядя в его глаза. Затем, помолчав несколько секунд, он продолжал, все более увлекаясь.

— Когда говорят о гипнотизме, имеют обыкновение утверждать, что это воля гипнотизера вызывает в спящем все невероятные процессы транса и т. п. Конечно, воля здесь ни при чем. Я говорю спящему, что его тело бескровно и кровь перестает литься из его ран; я говорю, что его мышцы окаменели и слабый человек лежит на двух подпорках, касающихся его затылка и ступней, выдерживая неслыханный груз. Это всем известно. Гипнотизер не может подчинить чужой души, он лишь вызывает в ней какие-то неисследованные силы и она более или менее раскрывает их, не переставая быть загадкой, увлекая в свою таинственную бездну.

Он говорил еще довольно долго о той поэтической области, где Наука соприкасается с Неведомым. Гелий слушал, полузакрыв глаза, курил и явно наслаждался необычайностью положения по своей неисправимой привычке авантюриста и поэта. Наконец он прервал говорившего.

— Хорошо, доктор! Итак, ты хочешь усыпить меня и сделать только одно внушение: чтобы я вернулся в Страну Гонгури? Хорошо, я готов на какие угодно опыты! Я только думаю, что меня трудно загипнотизировать. Впрочем, когда я засну, ты можешь попытаться. Это, кажется, практикуется? Кстати, сегодня я спал не более пяти часов.

Врач кивнул головой, и так как проект был принят, предложил поужинать хлебом. Еда заставила их на время забыть о своих замечательных планах. Хлеба было мало: голод никогда не расстается с тюрьмой.

Внезапно коридор наполнился гиком и хохотом. Пьяная компания мчалась мимо. Нелепо взвизгнула частушка. Кто-то тяжелый остановился у камеры и в круглой дырке двери забегал мутный глаз.

— Не спишь, гада, — заорал голос, — завтра тебе крышка!

— Завтра, — прошептал Гелий, когда шум исчез на каменной лестнице.

— Гелий!

Он взглянул на побледневшее лицо, где воля не в силах была скрыть сердцебиения, и вдруг заговорил с пламенной твердостью.

— Несмотря на это, друг, жизнь или душа, не знаю как сказать лучше, бесконечно прекрасна! Что, в самом деле, дремлет в нас? И, как прекрасно, — ведь нет силы, способной изменить то, что для меня есть самый центр Я! Четыре года я знаю тебя, четыре года ты вечно возился с научными опытами и теперь здесь, лицом к лицу с палачами, ты остался все тем же изобретателем экспериментов, каким был. Да, можно забросить нас в хаос и зловоние китайских кварталов, можно нанять весь день грузить уголь, можно тело и сознание сделать черными, как он, от грязи и зноя, можно убить, но нельзя, невозможно заставить Гелия перестать быть Гелием. Если бы наши тюремщики могли почувствовать это, они сами повесились бы от своего ничтожества. Поэтому у меня нет других мыслей, кроме навеянных нашим разговором, Митч. ничего больше.

Он подошел к своей койке, сбросил сапоги, потом помедлил и закурил.

— Задуй лучше свечку, не будут заглядывать, — заметил он.

Врач погасил огонь. Лунный свет нарисовал на стене гигантскую решетку. Гелий отвернулся, закрываясь своей английской шинелью, снятой когда-то после боя, с мертвого врага.

— Итак, мы отправляемся в Страну Гонгури, — сказал он.

— Спокойной ночи, — ответил врач.

Скоро он услышал безмятежное дыханье спящего, привыкшего мгновенно засыпать в короткое время отдыха в грязи пристаней и вокзалов, в открытом море в бурю, в заставе перед тем, как идти в снега величайших равнин и стоять часами на грани двух борющихся миров и смерти.

Голубой свет падал на спокойное лицо Гелия. Врач смотрел на это лицо и мысли его кружились. Его лихорадило. Он бормотал бессвязно.

--- Электроны света, мысль в его мозгу. Мир. Мозг. Непонятно.

Он с усилием встал, очнувшись, и осторожно взял руку Гелия.

— Ты спишь, — сказал он, — спи! Волны мрака укачивают, как море. — Он приступил к своим внушениям.

Наконец, грудь Гелия расширилась от сильного вздоха и черты лица оживились. Он бредил и жестикулировал. Потом его лицо внезапно побледнело и стало неподвижным, словно невидимая рука сдернула с него маску. Врач был очень удивлен.

--- В сущности, все гипнотические состояния индивидуальны, --- пробормотал он, прижимая пульс спящего, показавший резкое понижение жизнедеятельности.

Он молча созерцал нечеловечески спокойное лицо, освещенное слабым голубоватым светом. Такими обыкновенно изображают существа высочайшего типа. Он вспомнил, как то же выражение поразило его, когда он в первый раз встретил Гелия.

Врач эмигрировал сразу после 1905 года. Их было много — русских беглецов, уехавших искать свободу за Атлантик. Большинство из них очень скоро испытали эту свободу. Она превратила их в бродяг, в случайных рабочих физического труда, разбросала по всему свету. «Повезло» очень немногим, ему в том числе, благодаря его интернациональной профессии и подготовке. Он спокойно практиковал в Сан-Франциско, постепенно терял прежние знакомства, старел и не думал больше о борьбе. Его стали звать «М-р Митчель» и под этим именем он был известен даже русским эмигрантам, которым он помогал. Так продолжалось, пока не явился Гелий.

Он был художник по натуре, а его отец — токарь, в далекой провинции. В России этого достаточно, чтобы стать революционером. Затем пошло, как по нотам. Совсем молодым студентом Гелий был сослан в Сибирь. Беспокойный и жизнерадостный, он не долго выдержал ее огромное однообразие и, зная немного английский язык, сбежал в шумный Китай. Здесь началась его новая жизнь моряка и чернорабочего.

Он жил на пароходах и в доках, объехал все берега южных морей и его душа пропиталась их синей солью, густым ветром и золотым зноем. Иногда ему удавалось найти более легкую работу монтера или маляра, но скоро он сам возвращался к морю. Впечатления подавляли его и требовали воплощения. Он писал стихи в маленькой тетрадке, которую носил во внутреннем кармане своих единственных брюк. Этого было слишком мало, и, так как вокруг не было никого, кроме людей, занятых каторжным трудом, его творчество расцветало в грезах.

Однажды, после удачного заработка, во Фриско, Гелий наслаждался безделием и хорошим табаком в дешевой харчевне для матросов. Он мечтал. Он творил свои поэмы, не находившие другого сбыта, кроме его собственного воображения. Это было вдохновение. Он видел Страну Гонгури.

Опасная болезнь пациента привела «мистера Митчеля» в эти кварталы. Он зашел отдохнуть после работы в первую открытую дверь. Воздух внутри был похож на туман в бане; грязные сильные люди всех рас пили, кричали и бранились. И в центре всего этого он сразу заметил напряженное от потока мысли лицо, красивое и странное, с легкой улыбкой тайной радости! На первый взгляд оно принадлежало обыкновенному чернорабочему, допивавшему свое пиво за дальним столиком. Врач сел рядом. Молодой человек не двигался.

— Удивительно, — пробормотал наконец врач по-русски.

Юноша вздрогнул и, очнувшись, уставился на своего соседа.

— Вы. Вы. — начал он.

— Русский!

Через секунду они трясли друг другу руки.

Гелий настолько был восхищен встречей с человеком, который отчасти мог понять его, что они проговорили, пока к ним не подошел китайчонок, заявивший, что заведение закрывается. Эту ночь Гелий спал в квартире врача, но ему не спалось: постель была слишком мягкой, — «как женщина», говорил он.

С тех пор они не расставались. Врач скоро увидел беспомощность Гелия, вернее, презрение к помощи и его талантливость. Без особого труда он устроил его в одно русское издательство. Они вели деятельную жизнь. Война в Европе заставила их снова занять старые боевые позиции. Потом пришел бессмертный семнадцатый год, — февраль и октябрь. Газеты заполняли страницы событиями в России, ее ужасами и безумством, сквозь красный дым которых виднелся бледный, смертельный страх гибнувшей цивилизации, почуявшей победную поступь Нового Мира. «Чтобы строить, — надо разрушать», — ликовал Гелий, и однажды сказал твердо и безоговорочно: «Надо ехать!» Врач не хотел этого. Он хотел покоя; он был стар; но все-таки, в решительный момент согласился.

Они поступили переводчиками к группе секретарей YMCA ⁶, отправлявшихся в своей новенькой форме американских офицеров в северную Азию. Они ехали проповедовать идеи креста и красного треугольника с помощью какао, сигареток и молитвенников. В сущности, это были славные ребята, — обыкновенные путешественники от нечего делать, воспользовавшиеся богатым христианским союзом для своих целей. Все их христианство сводилось, по традиции, к совместным молитвам по воскресеньям, во время которых они зевали, рассказывали анекдоты и курили манильские сигары. Когда янки были достаточно близко от границ, занятых войсками Республики Советов, переводчики покинули их без предупреждения.

Они торопились, но огненная завеса уже разделяла Сибирь от России. Тогда Гелий первый бросился в хаос первоначальной власти. Случайность, полтора года юридического факультета, сделали его членом революционного трибунала. Очень скоро стало безнадежно ясно, что борьба в Сибири против экспедиционных войск всего света и предателей всех сортов, немыслима. Коммунистические отряды были разбиты и уходили в тайгу. С одним из них ушел Гелий. Врач плыл по течению.

Ему врезались в память эти дни. Полгода отряд метался по чудовищным лесам и деревням. Зимой, в морозы, пред которыми градусы Фаренгейта ⁷ из сказок Лондона ⁸ — детская шутка, они ночевали у огромных костров под хвоей невероятных сосен. Иногда они вырывались в не менее чудовищные степи и крутящиеся саваны бурана, каждый день хоронили десятки людей. Было чудом, каким образом он, старый, изнеженный интеллигент, мог перенести все это. Он жил под шкурой медведя в своей санитарной повозке и бестрепетно ждал конца; но беспокойство мучило его, когда он вспоминал ремень винтовки, прилипший к плечу Гелия, как у всех рядовых бойцов. Наконец, в декабре, их окружили. Большинство было убито, часть погибла от пыток и несколько человек, по обычаю бандитских войн, были доставлены живьем. Потом тюрьма, мучительное следствие, смертный приговор для Гелия.

— О, что это было!

Врач вздрогнул. Он зажег спичку, чтобы закурить. Резкий свет упал на веки Гелия, он вздохнул несколько раз чуть заметно глубже, но не проснулся. Врач быстро погасил пламя.

— Что за удивительное несчастье, — пробормотал он.

Единственной его надеждой была миссия Соединенных Штатов, приехавшая в город. Он слышал фамилию Д. Мередит, — не тот ли Мередит, которого он лечил? Кроме того, говорили, что американцы, помогая излюбленному порядку паровозами и теплым бельем, бывали также в тюрьмах перед большими расстрелами, стыдясь финансируемого ими варварства, и, кажется, спасли кого-то.

— Они не посмеют убить поэта, — думал он. Вдруг ему показалось, что лицо Гелия стало еще поразительнее. Он взял руку спящего и с тех пор все время старался следить за его пульсом. Неожиданно отдаленная музыка наполнила камеру. Это был фонограф в квартире начальника тюрьмы. Кристаллический голос пел «Аvе Маriа».

Как интересна жизнь и как скучна! — думал врач, глядя в гипнотизирующую одухотворенность лица Гелия. — Люди давно стали бы богами, если бы в них однажды вспыхнул огонь, пламенеющий в этом юноше. Ах, если бы хоть сон им приснился необыкновенный!

В его памяти звучали отрывки поэзии Гелия, самые мистические и пламенные, и он бормотал их вслух, не владея собой.

—.«И все-таки я умираю в грезах,

И непонятный сон меня томит,

И мысль, как демон в сказочных наркозах,

В провалы неба без конца летит.

В тюрьме рожденный царственный орел,

Не зная воли, все ж к лучам стремится, —

Так дух предвидит некий ореол

И жаждет навсегда освободиться.»

— Гелий! кто он? гений или .каждый раз, когда я думал, что разгадал его, какой-нибудь поступок, фраза внезапно снова открывали мне алмазную стену его глаз. И мне всегда становилось немного страшно, когда я долго погружал мысль в его сознанье. Точно огромный полет. Ах, разве есть понявший душу?!

— Разве есть понявший душу? — повторял он время от времени, сам почти загипнотизированный мудрым спокойствием сна.

Вдруг он очнулся.

— Пульс!

Сердцебиение спящего замедлялось с такой угрожающей правильностью, что врач немедленно принялся будить Гелия. Неожиданно это оказалось очень трудным. Хорошо, что было немного водки. Гелий проснулся, т.е. открыл глаза; но он совершенно не отвечал на вопросы и смотрел с таким сумасшедшим удивлением, что врач невольно отступил в страхе, принявшись рассказывать, громко повторяя фразы, все происшедшее. Прием действительно подействовал. Скоро Гелий стал более внимателен к окружающему и нахмурился от воспоминаний. Врач зажег свечу и велел Гелию закурить. Привычные ощущения лучше всего повлияли на него. Он нерешительно встал и направился к обломку зеркала.

— Я не изменился? — сказал он.

— Нет, совсем мало.

— Я очень много пережил за это время.

— Ну, как ты себя чувствуешь? — робко спросил врач, но Гелий только покачал головой.

Он сел на койку, опуская лицо в ладони.

— Что это было, что это было!

— Что, Гелий?

Настала тишина. Врач молча ждал исхода неведомых потрясений его друга. Что это могло быть? Далеко в городе ударил колокол. Гелий неожиданно выпрямился.

— Сколько времени? — быстро спросил он.

— Час.

— Час? Скоро рассвет!

Он глубоко вздохнул и с гигантским усилием воли продолжал очень спокойно, как будто говорили о деле.

— Последний рассвет. Поздно. Да, кто-нибудь должен знать! Садись, Митч, слушай, что это было. Я закрою глаза, чтобы лучше видеть. Слушай!

II.

— Сначала я спал, потом случилось нечто, чего нельзя забыть: моя жизнь в стройном порядке переживаний стремительно потекла назад к своему первоисточнику. Друг за другом возникали передо мной все более и более ранние картины моего пребывания здесь, словно тени фильмы, разорванной и соединенной так, что последние сцены стали первыми и первые — последними. Промелькнули школьные годы, началось детство. Я читал давно забытые книги, уносившие меня на воды Амазонки и Ориноко, на таинственные острова и далекие планеты. Я помню себя совсем крошечным ребенком, влюбленным в нянины сказки, безумная фантазия которых так торжественно звучала в темной детской при свете зимних звезд; я внимал им и забывал себя. Потом я подошел к огромному дереву, несомненно из учебника Ветхого завета, и беседовал с Авраамом, и тогда, подобно смутному сну, во мне родилось воспоминание об этой жизни, хотя перед собой я видел только степь, но Авраам дал мне жемчужину величиной с голубиное яйцо и я улыбнулся, уверившись, что вспоминаю лишь грезы дневного сна. Я стал смотреть на тусклый свет дивного жемчуга и мое сознание постепенно погружалось в него, пока не наступил хаос.

Не знаю, как долго длилось беспамятство.

Гелий замолчал, сжимая ладонью веки. Он не в силах был справиться с цепью образов, окружавших его. Бешеная воля билась с их расстроенными полчищами, стремясь вернуть им порядок и красоту мысли. Сознание, что все эти невероятные грезы замкнуты в клетке его мозга, было чудовищно. Гелий трепетал. Наконец, он открыл глаза и продолжал с крайним напряжением.

— Я, Риэль, так меня звали раньше, я, Гелий, видел сегодня мир с непредставимой высоты. Я хочу тебе рассказать об этом. Я был Гелием и стал Риэлем. вернее, наоборот. Но это лишь теперь я помню последовательность видений, тогда же было совсем иное. Я стал вполне человеком другого мира, с другим прошлым, вне каких бы то ни было воспоминаний о жизни Гелия. Видимость реального ничем не отличалась от обычного состояния вещей. Мне было, приблизительно, 24 года, как теперь. Разумеется, это не значит, что моя жизнь длилась в течение 24 оборотов Земли вокруг Солнца — земные меры вообще неприложимы к Миру, где я назывался Риэль, но я все же буду употреблять их, потому что в данном случае кажущееся для нас важнее действительных соотношений. Впрочем, должен сказать, в моих воспоминаниях есть огромные пробелы: у меня сохранились, главным образом, зрительные впечатления и весь смысл этих впечатлений и смысл всех фраз и речей, так что я буду передавать их, как, если бы я помнил их дословно и как я привык писать и говорить вообще, но я совершенно забыл язык, на каком я говорил, — осталось только несколько собственных имен и больше ничего. Но это незначительная потеря, — я забыл великие знания, которые могли бы изменить все, но они исчезли, исчезли.

Гелий опять остановился, собирая образы. Врач пытался удобнее расположиться на покрытых овчиной досках.

— Итак, — снова заговорил Гелий, после задумчивой паузы, — я вернулся в Страну Гонгури 24-летним юношей и пробыл там не более 24-х часов. Таким образом, невозможно передать мои впечатления в порядке их последовательности, как невозможно путешественнику, вернувшемуся из неведомой страны передать свои приключения с последнего дня. Поэтому я расскажу вкратце о моей великой родине и моем прошлом, насколько это необходимо для понимания дальнейшего; остальное ты легко дополнишь своим воображением.